Diario de un perseguido (2)

Monseñor Anastasio Granados

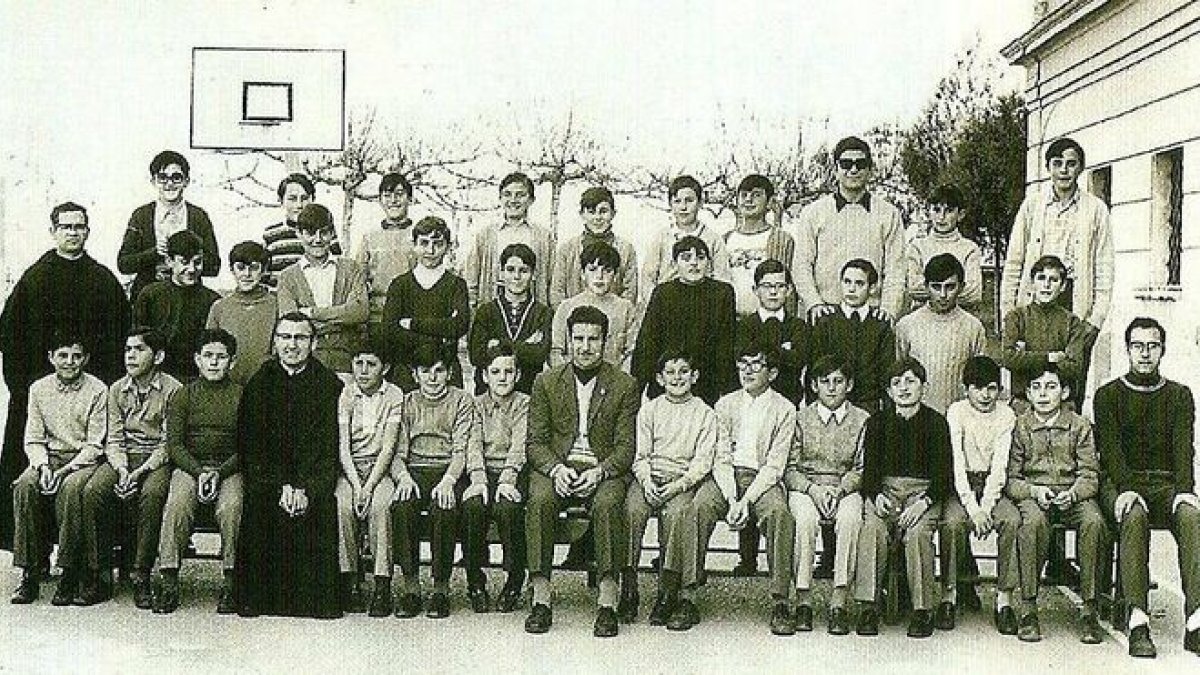

Nicolás Castellanos, OSA, el cuarto por la izquierda sentado primera fila en Seminario Menor de Palencia

Recordaba hace unos días que monseñor Anastasio Granados era el último obispo fallecido en la diócesis de Palencia en el lejano 1978, el 13 de febrero. Meses después era consagrado nuevo obispo de Palencia monseñor Nicolás Castellanos Franco, uno de los últimos obispos nombrado por san Pablo VI que, a su vez, falleció en agosto de 1978, en el conocido como verano de los tres Papas. Bien, pues mientras subía esta nueva entrega del diario de don Anastasio, llega la noticia desde Bolivia del fallecimiento de monseñor Nicolás Castellanos, a la edad de 90 años. Descanse en paz.

Un joven profesor Granados García rodeado de sus alumnos

HUYENDO DE LOS ROJOS TOLEDANOS

[CONTINÚA] MES DE JULIO

Día 25. Fiesta de Santiago Apóstol. Nos permitimos el lujo de tener plática en la misa. Tuvimos en la finca a Julián, el novio de la criada Presenta, que era miliciano. Comimos en la dicha finca y, por la tarde, recibimos la visita de tío Cipriano con sus dos hijas, Eulalia y María Josefa.

Bajamos al río a comer unos peces pescados por tío Apolonio, Bautista y algún otro. Volvimos en caraba con más de media docena de caballerías y, al regresar con la luz del día, se hicieron comentarios en el salón de baile sobre los curas. Aquella misma noche, un hijo del carbonero Macario fue a Torrecilla a dar cuenta de que estaban los curas y de su indumentaria para que pudieran reconocernos fácilmente. Aquella noche, en previsión de un asalto al pueblo por los vecinos de Torrecilla, dormimos en la era de tío Pedro junto con tío Cipriano y otro de Torrecilla que estaba escondido allí.

Día 26. Era domingo. Nos levantamos temprano, esperamos en el campo a que se hiciera bien de día, atravesamos el río y subimos a la finca de “Los Villarejos” para celebrar la santa misa, disponiéndonos a salir después para Robledo del Mazo, donde pensábamos que habría completa tranquilidad, y donde el sacerdote, íntimo amigo, nos había invitado a pasar unos días.

Emprendimos el viaje en tres caballerías, guiados por Apolonio. Caminamos cuatro horas por pedregales y, cuando esperábamos encontrar el risueño pueblo a la fada de las sierras, divisamos dos camionetas con sendas banderas rojas. A la sorpresa siguió el titubeo y a este, ante la imposibilidad de retroceder por habernos visto ya los milicianos, sucedió la afectada tranquilidad. Dos milicianos de Sevilleja de la Jara nos echaron el alto y nos preguntaron a boca de jarro de dónde éramos y a qué partido pertenecíamos.

Apolonio contestó que éramos de Torrecilla y que acababa de dejar la escopeta con la que había hecho guardia en el pueblo y, mientras decía esto se metía más y más la navaja entre la alpargata.

Don Bernardo llevaba en el bolsillo el breviario y yo, un crucifijo y el rosario. De nada de esto se dieron cuenta los cacheadores, que eran de lo más infeliz que pisa la tierra. Yo empecé a burlarme un poco diciéndoles que no debían cachear más que a los que tuvieran cara sospechosa y que nosotros teníamos cara de personas decentes.

Comimos en una casa, donde nos metimos de rondón, dimos una vuelta por el pueblo, cuando los rojos siguieron su camino, hablamos con el médico y con la hermana del sacerdote, y emprendimos la vuelta, parándonos en el Salto, propiedad de don Félix Forero, para escuchar la radio. La esposa del encargado me dijo que anduviera yo con cuidado porque en la cara se me conocía que yo era sacerdote. Mi compañero se ve que disimulaba mejor con su sombrero de paja que sombreaba y hacía buen marco a su cara, poblada con barba enjuta y con su chaqueta verdosa; prestada, por cierto.

Llegamos a la “Madroña”, labranza de Bautista, cenamos bien y nos acostamos en la era. Pude ver lo que no recordaba haber visto nunca, a tres familias durmiendo en paja. Cada madre tenía hecho un hoyo capaz para ella y para sus cuatro o cinco niños.

Aquel día habían bajado de Torrecilla los milicianos en busca de escopetas y, de paso, en busca de curas. Para demostrar su fuerza, más de cuarenta rodearon el pueblo indefenso, y después hicieron la instrucción ante el sencillo vecindario.

Día 27. Los compañeros de Bautista, algunos por lo menos, le significaron que en la finca estábamos estorbando porque era compromiso tenernos allí. A estas fechas, el alcalde pedáneo de la Fresneda, cediendo a presiones de Torrecilla, había hecho saber a Bautista que debíamos salir del pueblo porque, de lo contrario, nos delataría. En vista de todo esto, se convino que bajáramos hasta dar vista a “Los Villarejos”, adelantándose Bautista para visar si podíamos llegar a la finca para celebrar la santa misa. Bajamos por fin, y empezó don Bernardo cerca de las diez. Poco después de la comunión, los ladridos del perro insistentes indicaron que alguien desconocido se acercaba: eran los escopeteros rojos.

Inmediatamente, la criada vino a decirnos que ya llegaban para cogernos. Nos confesamos, pero después la misión de los escopeteros era contar el ganado para ir requisando cabezas, a medida que su estómago lo exigiera y el Comité lo consintiera. Con esto respiramos, después del primer peligro serio. Oportunísima en dar sensación de seguridad estuvo en este trance Isabel.

En vista de que no faltaba peligro en aquella casa, se convino que pasáramos el día en la era de Bautista, en el sitio llamado “Los Peazones”, y que al anochecer nos llegáramos a la finca “Los Villarejos” para cenar y dormir en aquella casa de tan generosa y caritativa hospitalidad.

Día 28. Aquel día empezamos a cavilar que sería conveniente separarnos, porque dos era muy difícil que se escondieran. Optó mi compañero por ir a su pueblo. A este fin se concertó con el tío Feliciano, el cabrero, para que fuera a otra finca a buscar un pastor de Segurilla, el cual habría de acompañar a don Bernardo. Cumplió el tío Feliciano fielmente su encargo y, a media tarde, se nos presentó, y poco después el otro cabrero, padre de un seminarista. Hacia las 8 de la tarde salía don Bernardo y el cabrero con dirección a la labranza, donde éste prestaba sus servicios.

Se perdieron. Atemorizaron a dos que dormían en una era, pasándolo ellos no mejor, de forma que corrían unos de otros sin conocerse. Por fin llegaron a la labranza llamada “El Pilón”, donde don Bernardo permaneció dos días sin ver posibilidad de ir a su pueblo.

Entretanto, yo me encontré en la finca “Los Villarejos” con el buenísimo Antonio, fundador de la Juventud Católica en Espinoso del Rey, de donde era veterinario. Él me contó detalles de la muerte de don Inocencio López Alonso, ecónomo de Belvis de la Jara. Le mataron a las 11 de la mañana del día 27 en un puente; el asesino fue un desgraciado llamado “el obispo”.

Una hora después de haber recibido los dos tiros, en la espalda y en la cabeza, todavía vivía y pudo decir a los que iban a recogerle: “Pido perdón al pueblo y perdono a todos. Ruego que suelten a los presos y que me echen a mí la culpa de todo; que no maten a nadie más. Rematadme, que no puedo más”.

Día 29. Ninguna novedad. El día, en la era y la noche, en “Los Villarejos”. Al pueblo no podíamos ir porque el alcalde había dicho claramente que no podíamos estar allí.

Día 30. Por la mañana fusilaron a once de Alcaudete, entre ellos a los queridísimos sacerdotes. También cayó este día Pedro, mi queridísimo condiscípulo de escuela, y el cuñado del veterinario de Espinoso. Nadie nos hubiera convencido entonces de que un mes más tarde, había de correr la misma suerte este buenísimo chico, que me preguntaba en la mesa sobre el martirio. No eran, sin embargo, estos los primeros que morían en Alcaudete; el día 26 había sido asesinado el simpático Julio, el sacristán, que dejaba seis hijos pequeños.

La noticia del asesinato de los sacerdotes, a quienes les habían asegurado los del Comité que no corrían peligro ninguno y hasta los habían puesto guardias para defenderlos, me hizo pensar que, estando yo en término municipal del Alcaudete, podría estar también en peligro próximo. Por esto determinamos que la misa del día siguiente se tuviera a las 6.

Día 31. Acudieron muy temprano a oír la santa misa los miembros de la familia Pineda, que estaban en la finca “El Molino”. Uno de los asesinados el día anterior había sido el hijo mayor de Pineda. Todos confesaron y comulgaron en la misa, siendo aquella misa la última que yo pude celebrar hasta mi liberación, y la última confesión y comunión del Sr. Pineda, de sus dos hijos y de su futuro yerno. ¡Qué pena y qué emoción!

El día transcurrió como el anterior, pero con dos novedades: el encuentro con don Bernardo, que regresaba del “Pilón” provisto de un carnet socialista y con noticias de su casa y la visita de mi tío Faustino, que había estado con mis padres.

Cuando acudí a la casa de “Los Villarejos”, capté una ingenuidad de la sobrina pequeña de los dueños, la cual me espetó a boca de jarro la siguiente pregunta: “¿Es cierto que se va Vd. porque los de Alcaudete lo quieren matar?”

Como es cierto que los niños dicen las verdades, procuré investigar y supe que, en efecto, estaban decididos los de Alcaudete a venir por mí. Esta noticia me hizo explicarme el viaje precipitado de Julián, el miliciano novio de la Presenta, y la expresión que me dirigió ella diciéndome que dejaba la casa. Una vez comprobado que se me preparaba la celada, salí de la casa acompañado del simpático e inteligente Miguel, y me dirigí a la labranza del tío Feliciano, pidiéndole que me ocultase en sitio donde ni los pájaros pudieran llegar.

Me trató con gran afabilidad, me dio de cenar leche en un cántaro roto y me invitó a dormir en el chozo. A poco, se oyeron los ladridos de los perros y voces de hombres, que eran, por fortuna, Arias, el criado de Bautista, y el simpático Moisés, los cuales me traían encargo urgente de salir porque los de Alcaudete, según noticias recibidas en el mismo pueblo por tío Atanasio y en Talavera por mi hermana, querían a todo trance prenderme y vendrían aquella misma noche o al día siguiente de madrugada. Aquí empezó la peregrinación.

En la era de “Los Peazones” esperaba Eusebio, el fiel criado de tío Atanasio, quien nos consoló diciendo que íbamos a escondernos, aunque creía que esos cafres darían con nosotros.

Empezamos a caminar por terreno labrado, fuera de camino, guiados por Bautista y, tras mucho andar tropezando y cayendo, llegamos a una loma donde se dispuso que pasáramos la noche arropados cada uno con una manta de mulas. El colchón era la tierra, con las hendiduras de los surcos, la lana, el rastrojo; la cabecera, mi chaqueta y mi gorra. Y no digo más porque no lo había.