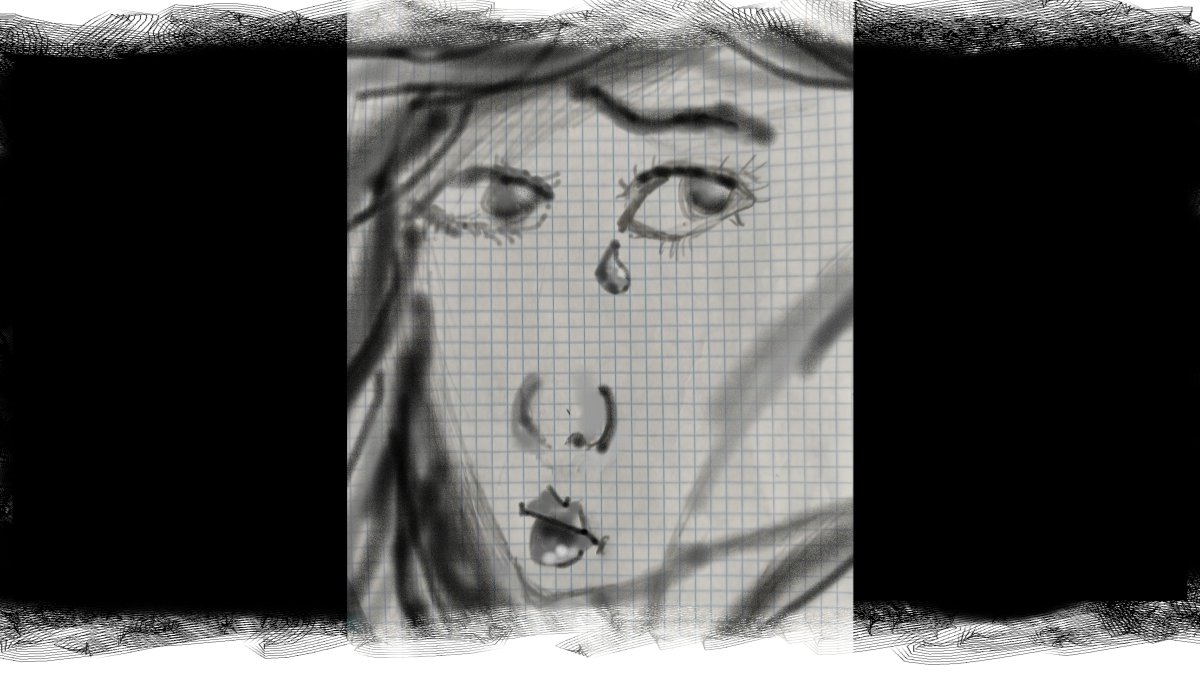

Querida tristeza

Tristeza

Una de las emociones más corrientes en el ser humano es la tristeza. ¿Quién no tiene temporadas, situaciones y motivos para estar triste? Incluso, ¿Quién no tiene algún momento a lo largo del día en el que la larga cola de la tristeza no de algún coletazo al estado de ánimo? La tristeza nos acompaña a lo largo de la vida en todas nuestras etapas y experiencias. Nos pone tristes un gesto de rechazo, una expectativa incumplida, una derrota inesperada o no, una injusticia, una impotencia, una valoración negativa… mil cosas.

Tres tristes tigres…

Y tres son las clases de tristeza que podemos padecer: la insana, la sana y la santa.

La insana es aquella que se produce por nuestra condición de pecadores. El número uno es la provocada por la envidia, cuya misma definición así lo explicita: sentimiento de tristeza ante el bien o éxito ajeno. En la parábola de los obreros de la viña queda bien claro (Mt 29, 1-16). Los que llevan todo el día trabajando se ponen tristes porque en el momento de cobrar reciben el mismo salario que los que han trabajado solo a última hora, creyendo ser objeto de una injusticia por su señor, en lugar de estar contentos porque al principio del día no poseían ni el denario que ahora les parece poco. Su alegría o tristeza dependen de la comparación con los demás. Craso error. Envidias, rencores y soberbias enferman el corazón, no el del prójimo sino el propio. Mas vale perdonar y ceder que perder energía y categoría en venganzas y altanerías.

La naturaleza caída de nuestro mundo provoca tristeza viscerales, subjetivas e hipocondriacas. “Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo?” (Jr 17, 9) La tristeza avanza en nuestro interior por vicios y adicciones, por egoísmos y ambiciones varias que van socavando nuestro equilibrio por no saber agradecer a Dios la bondad de estar vivos y tenerle a él. Quien tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta, nos recuerda nuestra brillante Santa Teresa en una de las citas más sabrosas y completas de la historia, más válida para nuestra paz interior que todos los libros de autoayuda editados hasta ahora y editables en el futuro. Depresiones y tristezas agudas o crónicas asolan las almas de muchos. La debilidad humana permite la entrada de pensamientos tóxicos, sabotajes a la autoestima y malas interpretaciones que enredan y minan nuestro día a día con la sombra de la tristeza. “Devuélveme la alegría de tu salvación” (Sal 50, 14), reza el Miserere que el rey David compuso al reconocer su pecado ante Dios. Condición sine qua non, para alejar las tristezas del alma. Reconocer y confesar nuestros pecados es el principio de la salud y de la sabiduría. El segundo paso consiste en confiar en el perdón de Dios. Y el tercero, pedir al Señor la gracia de vida.

Pero existe una tristeza sana, deseable y purificadora. La que sentimos por las inevitables experiencias negativas de la vida. La muerte de un ser querido, el fracaso de una empresa, el amor rechazado, la impotencia ante los retos, son situaciones que, siendo negativas y generando rechazos y miedos, si la tristeza que conllevan se gestiona adecuadamente, producen crecimiento, evolución y madurez. El duelo es un momento triste pero necesario. De hecho, los duelos mal llevados provocan traumas y bloqueos psicológicos que se pueden enquistar y provocar temibles psicopatías. Es imposible pasar por este valle de lágrimas sin experimentar tristes episodios que siembran de dudas nuestra confianza en la bondad de la vida y en Dios. Las herramientas para pasar por los duelos de esta vida con solvencia y sanidad dependerán de nuestra calidad y cantidad de vida meditativa y de oración. No hay mejor diván que la oración en cualquiera de sus formas, ni mejor psicólogo que la palabra de Dios. Un buen duelo nos hace reflexionar, analizar los errores, buscar el sentido profundo de las cosas, reordenar las motivaciones y metas y admitir con humildad la incertidumbre de la vida dando importancia a las cosas que verdaderamente importan.

Y existe, finalmente, la tristeza santa, aquella que nace de un corazón grande y apegado al Dios amor. La tristeza por el sufrimiento del prójimo. La tristeza que nos invade ante las injusticias, las guerras y las penalidades de los demás. Es una tristeza empática llena de compasión que, por el hecho de ser creaturas de Dios, nos hace sensibles al sufrimiento humano. Y dentro de esta tristeza, existe una que duele solo a las almas más elevadas espiritualmente. La tristeza por la falta de fe del prójimo. Realmente, si hemos descubierto la fuente de la alegría más sublime, es triste que los demás se pierdan lo más importante de la vida… presente y futura. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6) todo lo que sea con él, por él y para él, supondrá haber descubierto el tesoro escondido por el que merece la pena venderlo todo para conservarlo (Mt 13, 44) y ardera nuestro corazón por aquellos que no participan del reino.

Jesús también experimentó cada una de estas tres tristezas.

La primera en el huerto de los olivos. No porque él pecara, sino porque fue hecho pecado por nosotros y experimentó la tristeza del alma hasta la muerte (Mt 26, 38) por asumir en esa hora, el pecado humano de toda la historia para redimirlo.

La segunda, cuando lloró por su querido amigo Lázaro (Jn 11), dormido hacía ya tres días. De Jesús brotó un llanto espontáneo y auténtico, lleno de amor de amistad, no porque no tuviera solución el destino de su amigo, sino afectado por la experiencia dramática y dolorosa de la muerte y conmovido por el dolor de sus hermanas, Marta y María.

La tercera, en el famoso episodio de dominus flevit (Mt 23, 37) cuando Jesús llora contemplando la Jerusalén que mata a sus profetas. La tristeza de Jesús es una tristeza cósmica y divina por un pueblo, el suyo, que no le ama.

Querida tristeza, aléjate si me matas; seas bienvenida si eres necesaria; serás amada si eres santa.