III Domingo de Cuaresma

por Al partir el pan

Éxodo 3, 1-8a. 13-15; 1 Corintios 10, 1-6. 10-12; Lucas 13, 1-9

«Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas»

«Quiero aceptar la vida como se me presenta. Disfrutar de los detalles y asombrarme ante las sorpresas no esperadas. Quiero asumir las dificultades como una oportunidad para aprender»

La santidad de la vida diaria parece algo sencillo, algo de andar por casa. Tan fácil como hacer siempre lo que Dios quiere, vivir como Él me pide, cada día, cada hora. No sé si es tan fácil a la larga, la verdad. Sé que ser santo no es hacerlo todo bien, ni ser perfecto. Lo comprendo con la cabeza, lo tengo claro como idea. Estoy de acuerdo y lo compruebo cada vez que anhelo una perfección que nunca logro. Pero el corazón me traiciona. Si fallo me siento poco santo, me alejo de Dios, me escondo. Me veo sucio y mezquino. Debe ser que en el fondo del alma no acabo de creer en su misericordia. Como si tratara de hacerlo todo bien, contentando a todos, contentando a Dios, para lograr tocar una meta que nunca alcanzo. En realidad, no me siento santo. Y yo quiero ser santo en el fondo del alma. No por aparecer en el recuerdo de tantos. Como aquel que escribe en su cuaderno personal esperando que algún día alguien lea sus reflexiones y las guarde como un tesoro espiritual. No, quiero ser santo porque quiero amar y quiero ser amado. Dice San Juan de la Cruz: «En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor». Eso es lo más importante. No hacerlo todo bien, sino hacerlo con amor. Mi santidad tiene que ver con el amor. No con una vida sin tacha. Quiero ser santo, pero no como si al serlo recibiera un premio merecido por mis esfuerzos, un pago equivalente en justicia al esfuerzo realizado. No es esa la santidad que sueño. No, deseo una santidad que me haga amar más, una santidad que sea una obra de arte de Dios en mí. Una santidad que me permita tocar más el amor de Dios, abismarme en la hondura de su alma. Ser cauce que lleve las aguas de su misericordia, reflejo pálido de la luz de su amor. Me atrae la idea de saberme amado profundamente por Dios siempre y querer amarlo siempre a Él con todo mi corazón. Decía la misionera Victoria Braquehais: «Todos necesitamos saber que somos amados. Eso es lo que nos hace felices. Amados de forma personal». Es verdad. Necesito saberme amado en mi pequeñez. Es la verdadera santidad, lo sé, lo entiendo. Amar y ser amado. Es lo que de verdad me hará feliz y lograré que otros sean felices. Porque esa es la pregunta. ¿Qué necesita el que está cerca de mí para ser más feliz? ¿Qué tengo que cambiar yo para que los que me rodean sean más felices? La santidad entonces deja de ser un camino de autosantificación, para convertirse en una vida de servicio, de entrega. Amar y ser amados. Parece tan sencillo y me encuentro tan lejos. En el fondo de mi ser lucho como un esclavo por hacerlo todo bien, por cumplir expectativas, por responder a lo que la vida parece pedirme. Me doy cuenta de que ese no es el camino. Una perfección que no logro. Un cumplimiento que no siempre me resulta. Quisiera aprender a tratar a todos con misericordia. En eso consiste la verdadera santidad. En amar bien a cada uno, sin distinciones, en todo momento, en toda circunstancia. Y no consiste en poner el acento en mi propio yo, en mi esfuerzo, en mi lucha diaria. A veces el nombre «santidad de la vida diaria» me evoca esa lucha denodada por tocar la cumbre más alta cada día. Y puede ser entonces que me olvide de lo más importante: la santidad que Dios me pide no consiste en ser perfecto. La santidad es otra cosa. Más bien la santidad es tocar mi pequeñez con alegría. Conmoverme al verme débil y alegrarme de ese amor de Dios que me sostiene. Y entonces darle a Dios mi sí, frágil, débil, pronunciado de rodillas. Mi sí a mi pequeñez, cuando no puedo y caigo, cuando no avanzo y no logro lo que sueño. Decirle a Dios que sí, que le quiero hoy, aquí y ahora, en las circunstancias que me tocan vivir hoy, en el presente. Ese sí que le repito a Jesús a cada paso. Le digo que le quiero, que le sigo, que le necesito. Le digo que no puedo caminar sin su fuerza porque mi santidad no se construye a base de golpes de pecho. Se construye cuando me dejo hacer. Cuando camino tratando de dar más, de amar más. Intentando sembrar esperanza. Preocupado más de los demás que de mí mismo. Sabiendo que Dios me hace nuevo cuando yo me dejo hacer. Y construye conmigo cuando me dejo utilizar por Él.

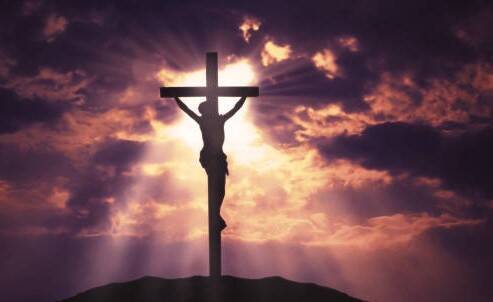

Pero a veces me parece no dar fruto, como esa viña que necesita ser trabajada para ser fecunda. Decía el P. Kentenich: «La santidad de la vida diaria es la armonía agradable a Dios entre la vinculación hondamente afectiva a Él, al trabajo y al prójimo en todas las circunstancias de la vida»[1]. Es una armonía que yo no tengo. Esa armonía es un fruto, un don, una consecuencia de un tipo de vida, de una forma de vivir y de amar. Creo que la armonía sólo será posible en plenitud en el cielo. Eso me da paz. Será entonces cuando todo esté en paz, cuando las cosas serán como tienen que ser. Y yo no me preocuparé más. Y descansaré en los brazos de Dios. No lo sé, aquí en el camino no vivo esa armonía. Tal vez camino tratando de lograr que todo lo que hago sea por amor. Que me mueva por amor. Que entregue mi sí por amor. Mi docilidad a los más leves deseos de Dios en mi vida. Amor por amor. Amor entregado al recibir tanto amor. Una armonía entre todos esos campos de mi vida en los que es tan difícil a veces encontrar la paz. El corazón anclado profundamente en Dios. El corazón anclado en los hombres, en lo que hago, en aquello por lo que lucho. En esos ideales que sacan lo mejor de mi corazón y me hacen soñar con las alturas. Y todo en armonía. Sí, quiero ser santo. No para no pecar, no para no caer. Sino para levantarme cada vez que experimente de nuevo mis mismas torpezas de siempre. Cada vez que vuelva a tocar sorprendido el barro de mi vida y comprenda que Dios construye una obra de arte con mi alma. Cada vez que sufra la falta de armonía en mi corazón, la inmadurez que padezco y no deje de entregarme a cada paso. Quiero conservar esa mirada que sueña con cumbres altas. Esa mirada que no desprecia la fragilidad, que la toma en sus manos y se la entrega conmovido a Dios. Sabiendo que me mira siempre lleno de misericordia. Como el padre de la parábola que aguarda cada mañana el regreso de su hijo. No es sencillo ser santo. Pero no depende de mí, de mi esfuerzo, de mi lucha. Dios me llena de su amor, de su luz, de su armonía. Él me llena de su misericordia y me hace de nuevo. Como esa viña podada y trabajada por su dueño. Yo confío. Dios confía. No me creo seguro de mis fuerzas, de mi santidad. Hoy S. Pablo me lo recuerda y me conmueve: «Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga». Cada vez estoy más convencido de una sola cosa: la misericordia de Dios sostiene mi vida. Estoy seguro de pocas cosas. Esa es una de ellas. Decía un sacerdote: «Cuando era joven mis debilidades me afligían. Ahora son ventanas por las que entra en mi vida la misericordia de Dios. En esas miserias brilla la misericordia de Dios. Me lleva a ser más humilde». Me tocaron sus palabras. No me creo seguro de nada. No creo que yo mismo vaya a lograr con mi esfuerzo lo que es don sagrado. A veces buscamos certezas. Tantas personas llegan a mí buscando certezas. Caminos seguros en medio de un mundo inseguro, en movimiento, inestable. Buscan una roca sobre la que construir sus vidas. A veces nos obsesionamos con esa seguridad de los hombres. Con esa armonía perfecta que sólo anhelamos. Quiero decirle a Dios lo que le dijo Moisés ese día de rodillas ante la zarza ardiente: «Aquí estoy». Lo dijo consciente de la pobreza de su vida. ¡Cómo iba él a salvar a todo un pueblo esclavo! ¡Cómo iba a liberarlos de un pueblo tan poderoso! La pequeñez de su vida la tocó ese día al pisar terreno sagrado. Dijo en su corazón: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Y la hizo. Cada día de su vida fue seguir los pasos de Dios. Fue arrodillarse, escuchar y actuar. Fue tomar su incapacidad en sus manos y ver cómo Dios construía con ese barro. Eso es lo que vale. La actitud confiada de los niños. Por eso hoy confío en esa misericordia que me sostiene. Y le digo que sí a Dios. Confío. Él confía.

La santidad se conjuga siempre en presente. No se alimenta de buenas intenciones. No se lamenta de los fracasos pasados. Eso siempre me da confianza, porque siempre de nuevo puedo volver a comenzar. Percibo mi vida tal como es ahora, en este instante. La tomo en mis manos, la miro con misericordia. Sé cómo soy, no me sorprendo, no me asusto, no me acostumbro tampoco, porque sé que siempre puedo ser mejor, amar más, dar más sin miedo. No me miro pensando en cómo debería ser, soñando con la imagen de esa viña que da los frutos que su dueño espera. Anhelando una armonía perfecta prácticamente inalcanzable. No me miro pensando en cómo era antes, cuando era más joven, cuando tal vez tenía más ímpetu, más fuego. No, me miro tal como soy hoy, en este momento en el que veo la pobreza y la belleza de mi alma. La desproporción entre ese amor infinito de Dios y mi amor tan pobre y escaso. La distancia entre el lugar en el que estoy y la misión inmensa que Dios me pide. Me miro en el instante en el que me detengo, cansado, vacío. Sin pretender ser otro, sin querer ser distinto. El otro día leía algo sobre un método de meditación llamado: «Mindfulness» y también conocido como «conciencia plena». Consiste en meditar la vida prestando atención, momento a momento, a pensamientos, emociones, sensaciones corporales y al ambiente circundante. Es una meditación profunda en la que nos detenemos en lo que estamos sintiendo y pensando. Se trata de prestar atención a pensamientos y emociones sin juzgar si son correctos o no. Normalmente juzgamos la realidad. La aprobamos o la condenamos. Se trata de no hacerlo en esta meditación. No juzgamos, no condenamos, no sentenciamos. Al mismo tiempo el cerebro se enfoca simplemente en lo que es percibido en cada momento, en lugar de quedarse rumiando sobre el pasado o el futuro. Vive en el instante presente. Consiste en tomar conciencia de mi entorno, de mi realidad, de mi corporalidad. Esta forma de meditar y enfocar la vida está teniendo en Occidente muchos seguidores. El hombre necesita volver a su interior, a su corazón y no vivir continuamente derramado en el mundo. Es la verdad. Es un método que ayuda cuando después puedo salir al mundo llevando el amor de Dios. Desde lo que soy. Por eso es tan necesario vivir aquí y ahora. Es la santidad de la vida diaria en la que nos dejamos conducir dócilmente por Dios donde Él quiera llevar mi vida. La santidad se conjuga en presente. Pero es verdad que a veces vivo agobiado por el pasado. Sufro demasiado por lo que ha ocurrido. Culpa, remordimientos, rabia, rencores. No lo puedo remediar. La memoria graba todo en el corazón y no olvida. No tomo en cuenta lo que decía el P. Kentenich: «Suelen atormentarnos preocupaciones relacionadas con nuestro pasado. Pero lo pasado, ¡pisado! Sólo debo preocuparme de vivir despreocupado»[2]. Lo pasado ya está pisado y por ello tengo que seguir adelante. No es tan sencillo hacerlo. Pero sé que no puedo vivir con la cabeza vuelta hacia atrás, rumiando mis errores. A veces lo hago. Quiero mirar mi hoy, mi momento, mi presente. Quiero cuidar el hábito de estar plenamente presente donde estoy, con quien estoy, atento a lo que hago en este momento. El hábito sagrado de vivir aquí y ahora. El pasado forma parte del ayer y no puede ser una fuente de culpabilidad, de preocupación, de angustia. Al mismo tiempo a veces me da miedo el futuro, lo que no controlo, lo que desconozco, lo que puede suceder. Sueño conque el futuro no me aturda con su cuota de incertidumbres y preocupaciones. Quiero aceptar la vida tal y como se me presenta en este instante. Quiero intentar sacarle el mayor provecho. Disfrutar de los pequeños detalles de la vida y asombrarme ante las sorpresas que no esperaba.

Me gustaría saber asumir las dificultades como una oportunidad para aprender. Siempre es posible avanzar, mejorar, crecer. Hoy el dueño de la viña no sabe qué hacer con ella porque no da fruto y se desespera: «Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo, encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?». A veces nos desesperamos cuando no obtenemos el fruto esperado, cuando no avanzamos tanto como queríamos, cuando volvemos a caer después de habernos levantado muchas veces antes. Nos cuesta confesar una y otra vez los mismos pecados. Como si la confesión acabara cuando ya no tuviéramos nada que confesar. Siempre pecaremos de lo mismo. Nuestro pecado principal se repetirá tantas veces. Mejoraremos, creceremos, pero siempre desde nuestra herida, desde nuestra debilidad. Pero a veces, cuando veo al que soy, me molesta mi debilidad, esa fragilidad que me hace tan necesitado. Decía el P. Kentenich respecto a nuestras debilidades: « ¿Cómo tenemos que comportarnos? No asombrarnos de que nos pase esto. No confundirnos. No desanimarnos. No acostumbrarnos ni quedarnos sin luchar en el estado en el que nos encontramos». No queremos asombrarnos ante nuestra pobreza. Somos débiles. No queremos desanimarnos al ver que no avanzamos. Tenemos que seguir mirando las altas cumbres. No queremos dejar de luchar y conformarnos con lo que somos. Sabemos que nuestro sí ha de repetirse cada mañana. Por eso no nos da igual que la viña no dé su fruto. Estamos dispuestos a luchar por la viña, a dejarnos hacer por Dios para que la tierra sea fecunda: «Pero el viñador contestó: - Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas». Jesús me mira con misericordia, mira mi viña. Quiero cambiar la mirada sobre mi vida y ser capaz de ver más allá de esos momentos de oscuridad cuando experimento la cruz y la pobreza. No quiero desfallecer. Quiero ver las crisis del camino como una oportunidad para generar un cambio en mi vida, una oportunidad para aprender y crecer. Los momentos no son eternos en la tierra. Sé que el futuro dependerá de la manera como reaccione ante cada momento, en cada paso del camino. Cuando me enfrente a una adversidad me gustaría preguntarme: « ¿Qué puedo aprender con todo esto que me está pasando? ¿Qué tengo que hacer ahora? Me levantaré y comenzaré de nuevo a caminar y a luchar». Es esa la verdadera santidad. ¿Qué me pide a Dios en este momento de mi vida? Le miro a los ojos. Le pido que me dé su luz para ver por dónde tengo que empezar a trabajar mi corazón. Nada es completamente positivo ni completamente negativo en la vida. No hay blancos absolutos ni negros totales. Hay matices. Hay grises y claroscuros. Quiero descubrir siempre los aspectos positivos y disfrutar de los retos que la vida me ofrece. Quiero ser optimista realista, optimista anclado en Dios. Quiero confiar siempre en que es Dios el que me hace de nuevo cada mañana.

Tengo que confiar en mí, en mi barro, en mi miseria. En la tierra de la viña que da fruto si cavo hondo, si saco las piedras y la maleza, si riego, si cuido. Confío en esa tierra y en lo que hay sembrado en mi interior. Tengo que mirar el amor de Dios y creer que en mí hay escondida una montaña de ternura que Dios tiene que despertar. Con su agua, con su luz, con su fuego. Creo en el fruto del amor que es el que anhelo con toda mi alma. Por eso no me desespero, no dejo de creer, no me desilusiono. Leía el otro día: «Es la compasión y no la santidad lo que hemos de imitar en Dios. No niega Jesús la ‘santidad’ de Dios, pero lo que cualifica esa santidad no es la separación de lo impuro, sino su amor compasivo. Dios es grande y santo no porque vive separado de los impuros, sino porque es compasivo con todos»[3]. Quiero ser santo, quiero ser compasivo, quiero que su mirada me sane y cambie mi tierra. Esa mirada compasiva de Jesús es la que me salva, la que me sana, la que me hace fecundo. Esa mirada que cree en los imposibles y cree que en mi corazón hay una vida que yo mismo desconozco. Jesús me mira, mira mi alma y la ve bella, más bella de lo que yo la veo, tal vez incluso más bella de lo que es. Esa confianza de Dios en mí, en lo que yo mismo puedo llegar a ser, me conmueve. Porque yo no confío tanto en mí. No creo en mis posibilidades, en mi proyección. Pero si Él cree en mí, yo también creo. El otro día vi una película que me conmovió: «La historia de Marie Heurtin». Cuenta la historia real de una niña sordomuda y ciega que aprende a comunicarse gracias al amor y la paciencia que una monja tiene con ella. En una escuela de niñas sordomudas dirigida por una comunidad de religiosas esta niña incomunicada conoce el amor, y al conocer el amor, conoce el mundo. Una de las monjas cree en ella, cree en la belleza oculta bajo su aspecto salvaje, bajo su pelo enmarañado y sus gestos hoscos. Cree que podrá lograr que aprenda a comunicarse con los demás. Y su fe consigue lo imposible. Después de ochos meses de esfuerzo sin fruto, Marie se deja peinar. Es el primer paso. Después de ese primer paso se suceden los siguientes pasos. Esta niña aprenderá a sentir cómo palpita el mundo bajo sus manos. El amor de esa monja logrará que pueda ver a Dios oculto en las cosas que no ve ni oye. Cerrada al mundo exterior, se abrirá al mundo interior, donde se encuentra Dios a quien no puede tocar. Y así aprende a ponerle nombre a todo lo que no ve. Y aprende a comunicar el amor, con caricias, con gestos, con su generosidad, con su vida. El amor de la monja logra que llegue a expresar lo que quiere decir. El amor misericordioso saca lo mejor de ella. Porque han creído en ella, ella también cree. La mirada de esa monja sobre su vida logra que aprenda a amar. Por eso más tarde, cuando esa mujer que le ha dado todo se enferma gravemente, la niña la cuida con inmenso amor. El amor saca lo mejor de ella. Con el tiempo ella ayudará a otras niñas sordomudas y ciegas a comunicarse, a amar. El amor que recibimos saca amor de nuestro corazón. Los lazos humanos que Dios nos tiende nos muestran torpemente cuánto nos ama Dios y nos lleva a amar a otros hombres. Creo que Dios me mira así, con un profundo amor. Mira mi tierra rota y seca, cree y confía en mí. Yo veo a veces sólo la pobreza de mi vida, la fragilidad. Veo mi miseria y me asombro, me turbo, me bloqueo. Pero Dios ve lo que yo no veo, cree en mí y saca de mi alma una belleza desconocida. Cava hondo, trabaja la tierra. Confía en mí. Me gusta esa mirada. Me hace confiar. Mirar como Jesús me mira. Amar como Jesús me ama. Un amor que saca lo mejor que hay en mi alma. Así quiero mirar yo siempre y creer en los otros, en los que Dios me confía.

Creo que el santo es aquel que hace lo que Dios le pide y vive despreocupado. No teme, no se angustia por el futuro. Tal vez tiene miedos, es lo más humano, pero recibe la gracia de la confianza. Y entonces vive con una libertad que viene de Dios. ¡Qué lejos estoy de esa santa indiferencia! ¡Cuánto me cuesta vivir de esa manera! Me gustaría vivir confiando siempre. Con mi vida puesta en manos de Dios. Sin esperar nada, sin temer nada. Sé que Dios puede hacer conmigo obras de arte. Puede trabajar la tierra, el barro, la madera, mi roca. Y yo sólo tengo que tener fe, creer, confiar, esperar. ¿Cómo es posible vivir con santa indiferencia en las dificultades de la vida? El otro día una persona me comentaba con dolor: «No logro tener alegría cuando mis hijos no responden a lo que les pido, cuando no reaccionan como espero, cuando no hacen lo que creo que deberían hacer, cuando fracasan cuando yo he tratado de evitarlo. Tal vez me he vuelto muy cuadriculada y no permito que me saquen de mi esquema. Tal vez me aferro a mi deseo y no suelto. ¿Cómo hago para tener santa indiferencia? ¿Cómo logro que no me importe lo que los demás me digan o hagan?». Tal vez yo no conozco esa varita mágica que consigue que pase mi turbación y mi enfado cuando las cosas no salen como yo quiero. Ignoro dónde se encuentra esa sabiduría que convierte la desconfianza en abandono. No hay recetas, lo tengo claro. No sé cómo lograr esa libertad interior frente a los actos de las personas a las que más quiero. Me importa. Claro que me importa lo que hacen y lo que no hacen. Sólo sé que a veces llevo ideas no razonables grabadas en el corazón. Ideas que me condicionan y deciden si tengo que estar feliz o triste, alegre o enfadado. Ideas sembradas a partir de experiencias que me dejan mensajes dañinos, envenenados. «Tú no vales nada, los demás sí que valen. Tú no tendrás nunca éxito. Si tus hijos no reaccionan como tú quieres es que no te quieren, no valoran lo que haces por ellos». No sé bien cómo llegan al corazón estas ideas. Pero ahí viven. Y entonces me molesta que mi estado de ánimo lo marquen los demás con sus reacciones. Porque activan estas ideas que yacen en mi alma y me cambia el ánimo. Me cuesta que dependa para ser feliz de sus reacciones, de las palabras de los otros, de sus actos generosos o egoístas. No me gusta ser tan reactivo. No quiero estar tan condicionado por la vida de los demás. ¿Cómo se logra la santa indiferencia? ¿Cómo puedo mantener mi alegría ante las contrariedades, mi paz ante las críticas y opiniones de los otros? Debería anotar en un papel esas ideas no razonables escondidas en el alma que condicionan tanto mi estado de ánimo. A veces yo mismo me justifico y pienso que son los demás los culpables, que si se comportaran de otra manera yo sería feliz. ¡Qué equilibrio tan inestable! ¡Qué paz tan esquiva! ¿Cómo puedo depender tanto del mundo y de sus circunstancias para ser feliz, para tener paz? Llego a la misma conclusión: soy un inmaduro, me falta fe, no me conozco y no acepto mi vida como es. La santa indiferencia es una gracia, un don, un milagro. Es un cambio en mi forma de mirar la realidad, en mi forma de enfrentar las relaciones. Me lo pueden quitar todo y no por ello tengo que perder la felicidad. Esa felicidad nace en el corazón, vive allí donde nadie puede entrar si yo no le dejo. Por muy oscuro que se presente mi día, el día siguiente puede ser mucho mejor, puede haber más luz, puede salir el sol en medio de las nubes. No tengo por qué perder la paz del alma. Ya lo decía San Claudio de la Colomiere: «Dios mío, nada puede faltar a quien de ti aguarda todas las cosas. Por eso decido vivir en adelante sin ninguna preocupación, descargando sobre ti todas mis inquietudes. Tú has asegurado mi esperanza. Me pueden despojar de los bienes y de la reputación; las enfermedades pueden quitarme las fuerzas y los medios de servirte; pero no perderé mi esperanza. La conservaré hasta el último instante de mi vida. Sé que soy frágil e inconsciente; sé cuánto pueden las tentaciones; pero nada de esto me hará temer. Esperaré siempre, porque espero de ti esta invariable esperanza. Lo puedo esperar todo de ti. Espero que me harás triunfar en mi debilidad. Espero que me amarás siempre. Y, más aún, te espero a ti para el tiempo y la eternidad». Me gusta esa mirada llena de esperanza sobre la vida. Esa confianza puesta en el Dios de mis promesas de plenitud, en el Dios que me llama y me invita a caminar a su paso. El otro día una monja misionera, Victoria Braquehais, escribía: «África me enseña a rezar con lo concreto, con el aire, con la tierra roja. Con el sol, con el atardecer, con la noche estrellada, con la sonrisa de un niño. Con su derroche de vida y humanidad, con su resiliencia. Vivo en un pequeño poblado al sur de la República del Congo. Y mi poblado, como el corazón de todo nuestro país, late al ritmo de contrastes». Y comentaba cómo ella había experimentado en África la bienaventuranza de enseñar al que no sabe: «Yo era la que no sabía y África me ha enseñado. No todos tienen que ir a África. Yo sí tenía que ir para aprender a vivir». Ella aprendió a confiar allí, en esa tierra en la que hay tan pocas cosas, en las que la alegría de vivir permanece intacta en medio de la escasez: «Allí aprendí el valor de las pequeñas cosas. Cosas que antes eran muy importantes dejaron de serlo. Y otras que no me importaban comenzaron a ser importantes». La santa indiferencia es un camino de vida. Se aprende desprendiéndonos de tantas ataduras. Borrando con fuerza mensajes negativos en el alma. Valorando las pequeñas cosas de la vida. Me gustó la mirada de esta monja sobre la vida. Esa libertad interior. Esa confianza en Dios. Cuando Cristo se convierte en la medida de las cosas. Y mi confianza en sus planes hace que mis planes dejen de ser tan importantes.

Todos los cambios son posibles cuando creemos. Hoy las lecturas nos hablan de la fe en ese amor de Dios. Moisés confía y cree: «Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse: - Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver como es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: - Moisés, Moisés. Respondió él: - Aquí estoy. Dijo Dios: - No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Moisés escucha a Dios y se descalza. Me gusta la imagen de Moisés descalzo. Se despoja de su calzado porque la tierra que pisa es de Dios. Y confía. Sólo así es posible ponerse en camino. Uno sólo puede dar lo que recibe. Uno sólo puede ser misionero cuando tiene el alma llena de Dios. Cuando ha bebido en el pozo santo de Jesús. Cuando ha descansado en el jardín concluso donde habita Dios. Allí, en el fondo del alma. Allí, de rodillas, acariciando lo sagrado. Quiero ser santo. Quiero que Dios santo convierta en puro lo impuro y haga trasparente mi barro. Rezaba una persona: «Yo a veces me siento justo, sano, santo. Me siento en paz contigo y con los hombres y es mentira. No soy justo. Soy igual de pecador que todos. No puedo dejar de pecar. No me consuela ni justifica pensar que muchos pecan, que yo peco. Pero sé cuál ha de ser mi actitud. Perdona, Jesús, por creerme a veces santo y puro. Como si yo estuviera por encima del bien y del mal. No es así. Soy igual de pecador. Soy igual de necesitado de misericordia. Nadie me debe nada. No me debes nada. Perdona si a veces me comporto como si tuviera derechos. No los tengo. Perdóname». No quiero sentirme mejor que otros. No quiero sentirme más santo que nadie. Soy igual que todos, un pecador. Como Moisés arrodillado ante esa tierra sagrada. Somos todos pecadores. Me impresiona la pregunta de Jesús: « ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén?». A veces puedo pensar que otros pecados son más grandes. Que hay hombres más pecadores, más corruptos. Me confundo. Todos caminamos heridos por la vida. Heridos por el pecado, por el egoísmo, por la soberbia. Todos pecamos pero llevamos dibujada en el alma una esperanza: confiamos en el abrazo de Dios al final del camino. Pero necesitamos cambiar la mirada. Necesitamos esa conversión de la que tanto hablamos. Nos dice Jesús: «Si no os convertís». Si no nos convertimos seguiremos siendo pobres de alma. Pobres porque no dejamos que Dios nos enriquezca con su presencia. ¡Cuánto bien me hace arrodillarme y tocar la tierra sagrada! ¿Dónde está esa tierra sagrada en la que habita Dios? ¿Dónde esa presencia que cambia mi ánimo y me llena de paz? Necesito buscar más a Dios. Es verdad que está en todas partes. Pero necesito frecuentar esos lugares sagrados en los que habita de forma especial. Jesús está en muchas personas que me hablan de Dios. En muchos lugares en donde la oración impregna las paredes de su presencia, se abre un canal. Se oye una voz. Decía el P. Kentenich: «Quizás no haya habido en la historia una época que, como la nuestra, haya estado tan conmocionada por el instinto de lo infinito que haya buscado satisfacerlo tan fuerte y unilateralmente en el mundo material, y acabado por eso en tan gran insatisfacción, agitación e infelicidad»[4]. Hay un anhelo de infinito grabado en el alma del hombre de hoy. Una sed que no se satisface de ninguna manera. Un ansia que no decrece con el paso de los días. La misionera Victoria Braquehais decía que en África la gente tiene sed y bebe. Aquí tiene el pozo delante y no se acerca. Y el hombre busca en su mundo, en su pequeño mundo, cómo llenar su alma. Y se queda vacío en ese intento inútil. Y yo mismo me veo girando en torno al mundo, en torno a tantas necesidades que me he creado. Y me aturde mi pecado egoísta que me vuelve hacia mi vida pobre. Que me centra en mis deseos egocéntricos. No quiero llevar una vida insatisfecha. Quiero descansar en Dios. Quiero tender mi alma en las manos abiertas de mi Padre. Me gustaría exclamar: « ¡Qué hermoso es ser un hombre enteramente penetrado de Dios en una época que nada quiere saber de Él!»[5]. Me gustaría confiar más. Me gustan esas palabras de Jesús al final del Evangelio de hoy: «Déjala todavía este año». Un año más. Me conmueve tanta compasión. Un tiempo más. Siempre hay esperanza. Jesús vuelve a salir en mi defensa. Un año más para convertirme hacia Dios. Para amar como Dios me ama. Para dar sin esperar nada. Para realizar la misión que Dios me confía. La de amar sin límites, confiar sin límites, esperar sin límites.